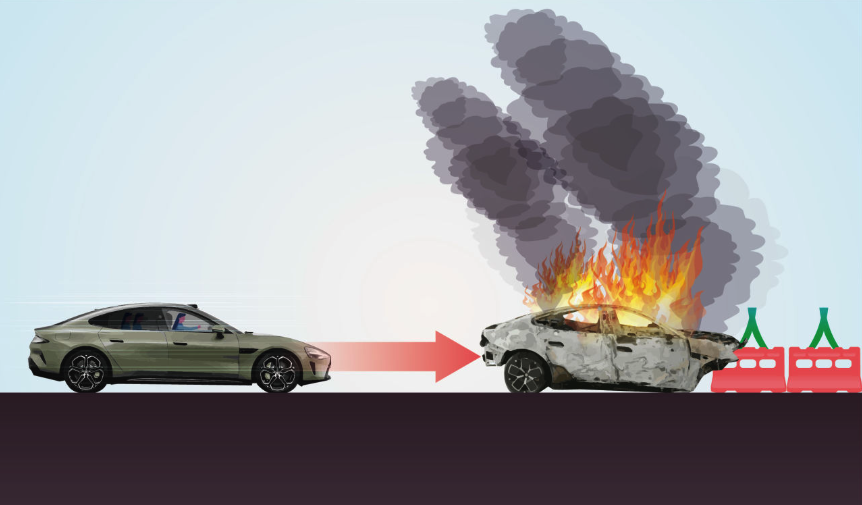

2025年3月29日22时44分,一辆小米SU7在安徽省铜陵市德上高速公路池祁段行驶过程中,撞上隔离带的水泥桩,其后发生燃烧,致车上3名大学生全部死亡。她们的意外离去激起千层浪,把风头正劲的小米电动车拖入舆论漩涡。

4月1日午间,小米集团(01810.HK)在微博发出首份声明,对事故经过进行了描述:事故发生前车辆处于NOA(智能辅助驾驶)状态,以116km/h的速度持续行驶;事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速;随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的速度约为97km/h。

据声明,NOA智能辅助驾驶状态发出风险提示“请注意前方有障碍”一秒钟之后,NOA被接管,进入人驾状态,方向盘往左转角22.0625度,制动踏板开度31%,之后两秒之内,车辆与水泥护栏发生碰撞。

这意味着,从NOA系统报警到车辆碰撞,间隔2-4秒。

当前事故原因正在调查中。逝者家属及小米方均告诉南方周末记者,他们未能进入事故现场。

小米创始人雷军4月1日也在微博上发文回应称,“31日配合警方调取并提交了我们掌握的车辆数据”,“由于事故还在调查,我们一直没有接触到事故车,很多问题此刻还没有办法回答”。

但事故引发了公众对智能驾驶技术、车辆安全设计(如车门是否锁死)、小米公司的处理速度和态度,以及施工安全管理的质疑。

尤其是智驾,正是当前车企们争抢用户的主打配置,新车型不断降低智驾门槛,甚至售价8万元的车型也搭载了智驾技术。

智驾产业固然实现了飞跃式的进步,但亦存在过度宣传、权责不清、标准缺失等痼疾,该如何推动智驾更规范、长远地发展?

夸大的宣传

按照国际自动机工程师学会标准,汽车自动驾驶技术可划分为L0至L5共六个级别:L1至L2为辅助驾驶技术;L3及以上为自动驾驶;L4是指在绝大部分场景下,车辆可实现自动驾驶,不需要人类驾驶员干预。

“到今天为止,所有交付给普通消费者的智驾系统都仅仅停留在L2级自动驾驶辅助阶段。”辰韬资本执行总经理刘煜冬曾对南方周末记者说。

L3级自动驾驶迟迟未能大规模普及,很大程度是因为法律责任的界定。搭载L3级及以上自动驾驶功能的汽车一旦发生事故,车企可能要承担责任。

“L2级辅助驾驶过程中出现的驾驶事故,在车与人之间,都是由后者负责。除非系统出现了阻碍人类驾驶的系统失效,比如方向失控、刹车失效等。”清华大学汽车系博士张抗抗告诉南方周末记者,现行道路交通安全法仍以“人类驾驶员”为责任主体。未来,若法律层面实现更新,真正允许由系统“承担责任”,才标志着智能驾驶从“L2级”走向L3、L4级的关键一步。

但为凸显自家产品较基础L2功能的提升,车企在市场宣传中大量采用“高阶智驾”“L2+”“L2.99”等五花八门的命名方式。

理想汽车创始人李想就曾在朋友圈建议,媒体和行业机构统一自动驾驶中文名词的标准:L2=辅助驾驶;L3=自动辅助驾驶;L4=自动驾驶;L5=无人驾驶。

“一个多余的中文字也不要有,避免夸张地宣传造成用户使用的误解。在推广上克制,在技术上投入,对用户、行业、企业都长期有利。”

早在2021年8月,一名蔚来汽车车主在高速公路上使用NOP(Navigate on Pilot,领航辅助)功能时,与前方施工车辆相撞,不幸去世,当时也曾引发公众对自动驾驶的担忧。事故发生后,不少车企修改了官网上的自动驾驶宣传文案,替换为辅助驾驶或智能驾驶。

中国汽车流通协会专家委员会委员李颜伟对南方周末记者说,过度宣传自动驾驶及智能化对汽车安全的管控,会让消费者误以为智驾系统能够在任何场景下安全运行,从而放松警惕,甚至诱发脱手驾驶或分心操作等危险行为。

从小米公布的行车数据看,驾驶员罗某在事故前16分钟已收到“轻度分心报警”,8分钟前又收到“脱手预警”。

“专业术语的宣传往往不是致命的,最致命的是企业把专业术语转化为口语。”高工智能汽车研究院负责人郑利瑶认为,不少车企以“开城”“解放双手”“有路就能开”等类似口号宣传智能驾驶,极易误导普通消费者。

郑利瑶告诉南方周末记者,除了企业的发布会之外,终端零售门店为了打开销售局面,亦会进一步夸大智驾的功能,弱化“辅助”这一概念。“在现实中,很少有消费者会打开看完厚厚一本说明书,详细阅读技术参数。”

“车企默认高速NOA是比较简单的场景,技术相对比较容易,把所有的精力都放在了城区NOA。但实际上高速场景中车祸的损失更加惨重。”郑利瑶说。

2025年3月24日,近50位市民走进小米汽车工厂,深入了解电驱、电池、大压铸、智能驾驶等核心技术。视觉中国/图

缺失的标准

多位受访者提出,智驾事故责任认定难,在于缺乏认定标准。

2025年全国两会期间,全国人大代表、小鹏汽车董事长何小鹏建议,行业主管部门应完善事故责任认定体系,加快推进道路交通安全法修订工作,明确不同级别智能驾驶汽车在事故责任中的划分原则,制定具体的事故责任认定边界。

他认为,从“人”到“系统”的转换中,责任不应单纯只从分级上进行界定,而是要根据用户即时的使用状况和自动驾驶系统的情况等进行细分界定。

“技术故障与人为因素交织、多方责任主体界定模糊,导致驾驶员对使用智驾功能带来的事故赔偿责任认定心存疑虑,阻碍了智能驾驶技术的推广与应用。”

“一个很棘手的问题是,针对高频、高危的智驾使用场景,缺少合理的市场准入指标。”郑利瑶说,智驾本身涉及不同的算法、传感器等,标准制定有难度,“智驾技术每天也在不断地迭代。”

他以AEB(Autonomous Emergency Braking,自动紧急制动)为例,国家并未规定AEB必须要识别什么样的物体,这意味着对AEB是没有规范的。“监管部门要加快基础的准入门槛的制定,否则到最后大家各自发挥了。”

中汽中心汽车测评管理中心在C-NCAP(中国新车评价规程)中解释,AEB可在车辆探测到极有可能发生碰撞时自动施加制动,降低车辆的速度并尽可能地避免碰撞的发生。

2024年3月,在小米汽车的首款车型SU7上市发布会上,雷军声称AEB自动紧急制动功能可以在135km/h的白天高速、120km/h的夜间高速下,成功识别前方车道静止的故障车并立即刹停。

很多人是从小米4月1日的回应中,才得知此功能与行业配置的AEB功能类似,不识别锥桶、水马、石头、动物等障碍物。

早在2023年底,何小鹏和余承东还就“AEB造假”引发过隔空争执,原因是对AEB这项主动安全技术策略的理解不同。

在SU7上市发布会上,雷军还明确了高速NOA的功能,其中包含“施工避让”。但城市设计亦缺乏统一标准。

一家头部摄像头厂商告诉南方周末记者,以红绿灯为例,全国各地市的红绿灯设计、排列不一样,甚至一个城市内部也难以统一标准,加大了智驾系统识别的难度。为解决仰视角不够的问题,在开发新车型时,摄像头仰视角度不得不往上调,“现实世界给整个智驾系统开发增加了难点”。

张抗抗亦指出,路障规范摆放是关键的一环,高速公路施工改道,通常会在500米、1000米、2000米逐级设置施工预告标志、车道导向标志、分级限速标志,以及红蓝交替闪烁的爆闪警示灯提醒过路车辆。“在注意到这些警示信号之后,大多数驾驶员会实施减速操作”。

在汽车自动驾驶领域,当前进展较快的是单车智能路线。该路径下,汽车依靠前装传感器、算力芯片等组成的智驾系统,实现智能辅助驾驶。不过,单车智能存在局限,面对复杂路口、恶劣天气、逆光等极端场景,其能力发挥受限。

车路云一体化,是指将车辆和道路数据同步至云端,实时交互,实现车辆自动驾驶,也可以简单理解为“聪明的车和智慧的路”。车路云有望与单车智能形成补充,但其落地并不容易。

在2025中国电动汽车百人会论坛上,国家智能交通系统工程技术研究中心首席科学家王笑京列举宁波舟山港案例:通过车路云协同,港区集卡司机从300人缩减至15人,年节省成本6100万元,效率与人工持平。

还有,江苏沪宁高速通过“智慧扩容”将硬路肩变为行车道,通行流量提升12%,事故率下降29%,“但每公里400万元的改造成本难以大规模复制”。

来源:https://www.infzm.com/contents/291061